EU-Vorschriften sind ohne Lüftungsanlagen nicht einzuhalten

Bis 2020 müssen Neubauten eine klimaneutrale Bilanz aufweisen. Rechtzeitige und korrekte Planung verhindert hohe, national festgelegte Bußgelder und mindert Energiekosten.

Das Jahr 2020 stellt ein wichtiges Datum für die europäische Energie- und Klimapolitik dar: Bis dahin soll der Energieverbrauch in der EU im Vergleich zu 1990 um mindestens 20 Prozent gesenkt werden. Zur Zielerreichung soll auch die neue EU-Gebäuderichtlinie von 2010 beitragen. Diese sieht vor, dass spätestens ab dem Jahr 2020 Neubauten in der Europäischen Union ausschließlich nach Niedrigstenergiestandard errichtet werden. Konkret bedeutet dies, dass Häuser nur noch minimal mehr Energie verbrauchen dürfen als sie etwa mit erneuerbaren Energien selbst erzeugen. In Deutschland wurden die neuen Vorgaben größtenteils bereits in der Energie-Einsparverordnung (EnEV) von 2014 umgesetzt. Viele Bauherren, Fachplaner und Architekten fokussieren sich jedoch häufig auf das Heizungssystem sowie die Wärmedämmung und lassen bei den Planungen außer Acht, dass auch Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung wesentlich zur Erreichung der in der EnEV festgelegten Ziele beitragen. Werden die Richtlinien in der Folge nicht eingehalten, drohen laut § 27 der EnEV sowie dem Informationsportal enev-online.com Bußgelder für Bauherren und Fachplaner von bis zu 50.000 Euro. Das umfassende Informationsportal einzelraumlueftung.de für Bauherren, Fachplaner und Architekten klärt deshalb über die Möglichkeiten und Sparpotentiale von dezentralen Lüftungssystemen auf.

Um die Ziele der Energiewende einhalten zu können, hat die Bundesregierung schon früh die Devise ausgegeben, Gebäude besonders energieeffizient zu bauen. In der EU-Richtlinie 2010/31/EU und der EnEV 2014 wurden diese Vorgaben für zukünftige Bauprojekte noch einmal verschärft. Zusätzlich sollte der Bedarf soweit möglich aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Deren Einsatz ist jedoch erst dann rentabel, wenn das Gebäude zur Heizung oder Aufbereitung von Warmwasser möglichst wenig Energie verbraucht. Dies wird heutzutage realisiert, indem Neubauten mit einer fast vollständig luftdichten Fassade ausgestattet werden. Gleiches gilt für Sanierungen: Auch hier wird vermehrt darauf geachtet, dass die Energieverluste der Gebäude auf ein Minimum reduziert werden.

Luftdichtes Bauen verhindert Einhaltung der DIN 1946-6

Bauherren können viel Geld sparen, wenn sie das Gebäude so planen, dass es zum Beispiel unter die KfW-Förderung fällt oder von NRW Progres bezuschusst wird. Planer und Architekten fokussieren sich jedoch häufig auf die Energieeffizienz und lassen dabei nicht selten außer Acht, dass durch die luftdichte Bauweise kaum bis kein Luftwechsel mehr möglich ist. Unter Umständen können dadurch weitreichende Schäden an der Bausubstanz – etwa durch Feuchteschäden oder die Bildung von Schimmel – entstehen, was wiederum die Gesundheit schädigt und hohe Sanierungskosten mit sich bringt. Durch die immer dichter werdende Bebauung und die vor allem in großen Städten auftretende Belastung der Luft mit Abgasen und Feinstäuben geraten jedoch auch zunehmend unerwünschte und gesundheitsschädliche Stoffe in die Wohnungen, die sich durch Fensterlüften verstärkt im Haus ausbreiten. Die DIN-Norm 1946-6 fordert deshalb bei Neubauten ein nutzerunabhängiges Lüftungskonzept, das die Erhaltung einer gesunden Bausubstanz und damit auch die Gesundheit der Bewohner fördert.

Dies funktioniert jedoch nur, wenn eine Lüftungsanlage frühzeitig mit eingeplant wird. Je nach Nutzung des Wohngebäudes muss mit dem Bauherrn zunächst abgeklärt werden, ob eine zentrale oder dezentrale Lösung verbaut werden soll – von dieser Wahl hängen die weiteren Planungen ab. So ist bei einer -zentralen Lüftungsanlage entscheidend, ob in den Decken ausreichend Platz verfügbar ist, die Decken abgehängt werden können und ob ein Technikraum vorhanden ist. Bei einer dezentralen Lösung spielt dagegen eine große Rolle, ob es genügend Außenwände gibt und ob die Fensterfronten ausreichend Platz für die zu installierenden Geräte lassen. Unabhängig von der Art der Lüftungsanlage müssen vor der endgültigen Wahl eines Geräts noch weitere Parameter beachtet werden. Dazu zählen die notwendige Höhe der Luftwechselrate, die Größe der einzelnen Räume sowie die Gesamtzahl der zu belüftenden Kubikmeter.

Entscheidung für zentrales System in spätem Bauabschnitt kaum noch realisierbar

Werden diese Punkte rechtzeitig in den Planungsprozess einbezogen, ist ein wesentlicher Teil der Anforderungen zur Ausstellung des Energieausweises bereits erfüllt. Anders stellt sich die Situation dar, wenn der Einbau einer Lüftungsanlage zwischen dem Bauherrn und den Fachplanern erst in einem fortgeschrittenen Baustadium thematisiert wird. In einem solchen Fall bleibt oft nur noch die Entscheidung für ein dezentrales Lüftungssystem übrig, da die Installation einer zentralen Anlage nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand und einer erheblichen Bauverzögerung möglich wäre. Gleiches gilt für die Sanierung von Altbestand: Auch hier lässt die Anordnung der Räume und die Beschaffenheit der Wände und Decken nur selten den nachträglichen Einbau einer zentralen Anlage zu. Dagegen können dezentrale Lüftungsgeräte auch im Nachhinein sehr einfach verbaut werden. Durch die Möglichkeit, kabellose WLAN-Geräte mit integrierter Steuerung zu nutzen, werden lediglich eine Kernlochbohrung und ein 230 V-Anschluss benötigt. Weitere Verkabelungen oder Anschlüsse sind nicht erforderlich.

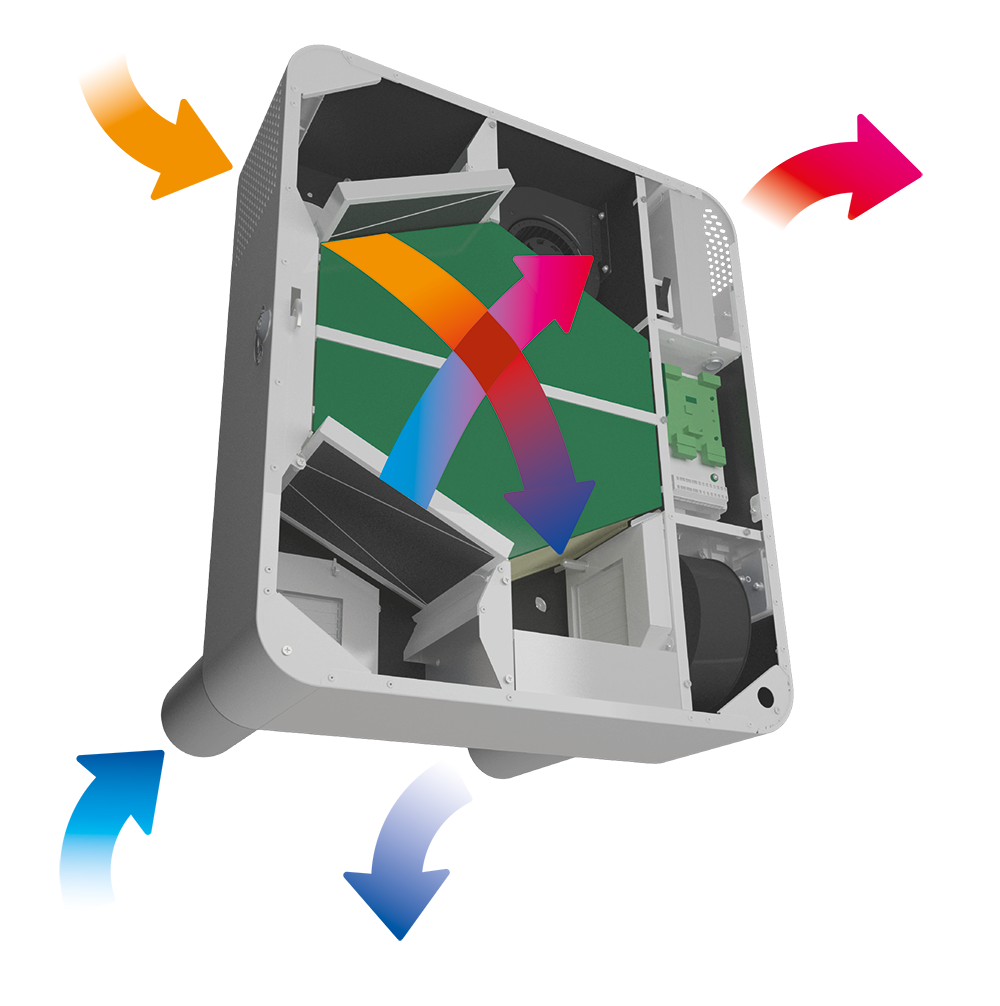

Darüber hinaus arbeiten viele Geräte mit Wärmerückgewinnung und weisen sehr hohe Effizienzgrade von mehr als 90 Prozent auf, sodass im Winter Heizkosten eingespart werden können. Außerdem verfügen manche Anlagen über einen Sommer-Bypass und nutzen die kühle Luft der Nacht, um das Klima an heißen Tagen möglichst angenehm zu gestalten, ohne dass die Klimaanlage eingeschaltet werden muss. Die Geräte lassen sich individuell steuern und an die eigenen Bedürfnisse anpassen, um ein konstantes Wohlfühlklima in allen Räumen aufrechtzuerhalten. Unterstützt werden sie auch durch die Filter im Gerät selbst, welche staubbelastete Luft vor Eintritt in das Gebäude reinigen. Für Allergiker besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen F8-Filter zu verbauen, der Pollen davon abhält, in das Gebäude einzudringen. Hinzu kommen sehr bequeme Steuerungskonzepte: Manche Anbieter haben bereits Anlagen entwickelt, die nicht mehr nur per Wand-Display, sondern auch mittels App auf einem mobilen Endgerät bedient werden. Ebenso ist bei zahlreichen Geräten die Einbindung in Smart-Home-Systeme möglich und gewährleistet einen noch höheren Komfort für die Bewohner.

Fazit

Wird die Lüftungsanlage fachgerecht ausgelegt und installiert, lassen sich in der Folge viele Probleme vermeiden und von Bezug des Neubaus an Energiekosten sparen. Außerdem wird für alle Bewohner ein durchgängiges Wohlfühlklima sichergestellt, das vor allem bei dezentralen Anlagen auch ohne großen Installations- und Wartungsaufwand realisierbar ist.

Weitere Artikel

Inhaltsverzeichnis

Nutzen Sie unseren hochwertigen Auslegungsvorschlag in Anlehnung an DIN 1946-6 und DIN 18017-3, mit Angabe der Energiekennzahl des Lüftungssystems nach DIN 4701-10 für Ihren Energieberater.